昨日曜日は所用で京都に行き、午後の小時間を祇園祭の宵山で飾られた矛を見て回った。

昨日曜日は所用で京都に行き、午後の小時間を祇園祭の宵山で飾られた矛を見て回った。祇園祭−貞観11年(869)平安京に御霊会(ごりょうえ)として始まる。

●宵山 7月14日頃〜16日 各山鉾町において町席飾り

●巡行 7月17日 長刀鉾、午前9時四条烏丸集合・出発(さきのまつり)、(山鉾32基)、鯉山午前10時頃、町内出発・正午すぎ帰着(あとのまつり) 写真:鯉山鉾のタペストリ−

鯉山のデ−タ:

高さ:6.0m、長さ:5.5m、巾:2.3m、重さ:1.5ton、担ぎ手:22人

鯉山の古い名前

「れうもんの鯉山」「竜門の滝」「鯉の滝のぼり」「こいの山」

ベルギーで織られたタペストリー(壁掛)が、なぜ祇園祭「鯉山」に飾られているのでしょうか? 歴史とロマン・・世界の文化財・・

ベルギーで織られたタペストリー(壁掛)が、なぜ祇園祭「鯉山」に飾られているのでしょうか? 歴史とロマン・・世界の文化財・・タペストリ−渡来の謎

鯉山を飾るタペストリーは、ホメロス作ギリシャ神話「イーリアス」をもとに、16世紀にフランドル地方ブラバン州(現在のベルギー)で製作された5枚シリーズのうちの1枚です。17世紀、伊達政宗の家臣である支倉常長が、遣欧使節としてローマ法王に謁見したおり、法王から政宗への贈物として日本に持ち帰られました。その後5枚のタペストリーは会津藩の手に渡り、うち3枚が会津天寧寺を通じて京都の天寧寺に運び込まれたといわれています。そしてその1枚を鯉山町が購入し、大小9枚に分断して、右図のように、鯉山飾りとしました。

|

| 鯉山鉾 |

祇園祭−貞観11年(869)平安京に御霊会(ごりょうえ)として始まる。

祇園祭−貞観11年(869)平安京に御霊会(ごりょうえ)として始まる。●宵 山 7月14日頃〜16日 各山鉾町において町席飾り

●巡 行 7月17日長刀鉾、午前9時四条烏丸集合・出発(さきのまつり)、(山鉾32基) 鯉山午前10時頃、町内出発・正午すぎ帰着(あとのまつり)

◆鉾の辻(室町通と四条通の交叉点)…四方に鉾が建つ宵山の中心地点

巡行の当日、菊水鉾と鶏鉾は一回目と六回目の辻まわしをここでおこなう

他の鉾は計四回の辻まわしで元の場所(町内)に戻ることができる

役行者山(えんのぎょうじゃやま)

役行者山(えんのぎょうじゃやま)山の御神体(人形)として、役行者と一言主神と葛城神の三体を安置し、この組合せは、役行者が一言主神を使って葛城と大峯の間に橋をかけたという伝承を想起させる。

正面の洞に役行者が角帽子、袈裟、錫杖を持って座し、葛城神は女体で、手に宝輪と末広を持ち、一言主神は鬼形で赤熊をかぶり、手に斧を持っている。

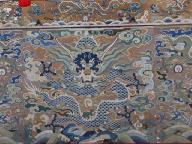

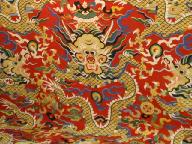

水引は、つづら織りの名手とうたわれた西山勘七作の唐子遊図、前掛は、牡丹・胡蝶図と雲龍文との三枚継ぎ、胴掛は、雲龍波涛文の綴織。見送は二種あり、袋中上人請来と伝える朝鮮軍旗、竜文のものを三枚合わせ、淵を赤地古金欄(安楽庵製)で縁どったものと、中国の明朝の官工場で織られた紅地唐美人図の綴織とがあり、二つを一年交替に用いている。京都市

正面の洞に役行者が角帽子、袈裟、錫杖を持って座し、葛城神は女体で、手に宝輪と末広を持ち、一言主神は鬼形で赤熊をかぶり、手に斧を持っている

正面の洞に役行者が角帽子、袈裟、錫杖を持って座し、葛城神は女体で、手に宝輪と末広を持ち、一言主神は鬼形で赤熊をかぶり、手に斧を持っている

見送は二種あり、袋中上人請来と伝える朝鮮軍旗、竜文のものを三枚合わせ、淵を赤地古金欄(安楽庵製)で縁どったものと、中国の明朝の官工場で織られた紅地唐美人図の綴織とがあり、二つを一年交替に用いている

謡曲『志賀』にちなみ、大伴黒主(おおとものくろぬし)が桜の花を仰ぎ眺めている姿をあらわす。御神躰(人形)は、寛政元年(1789)作の銘を持つ。山に飾る桜の造花は、粽(ちまき)と同様に戸口にさすと悪事が入ってこないといわれている。

謡曲『志賀』にちなみ、大伴黒主(おおとものくろぬし)が桜の花を仰ぎ眺めている姿をあらわす。御神躰(人形)は、寛政元年(1789)作の銘を持つ。山に飾る桜の造花は、粽(ちまき)と同様に戸口にさすと悪事が入ってこないといわれている。水引は,雲龍文様の繻珍(しゅちん)。前掛は伝萬歴帝御服(でんばんれきていぎょふく)(1989)復元。胴掛は百華文の綴錦。見送は宝暦十四年(1764)記銘の牡丹鳳凰文様綴錦(ぼたんほうおうもんつづれにしき)と紅地唐子遊図(べにじからこゆうず)の二種類が隔年交替で用いられる。

人形着用の古衣装には、延宝三年(1675)在銘の紺地菊唐草文金襴小袖(こんじきくからくさもんきんらんこそで)及び正徳元年(1711)在銘の萌葱絽地牡丹文(もえぎらじぼたんもん)色入金襴大口袴(きんらんおおぐちはかま)がある。また右前掛の波濤飛龍図(はとうひりゅうず)は中国綴織。これは明朝最後の君主尚寧王(しょうねいおう)が師にあたる京の袋中上人に献上した十六世紀の織物で、現在京都国立博物館に保管されている明時代の貴重なものである。

また人形をかざる町屋の一階は、特に折上格天井(おりあげこうてんじょう)につくられ、この人形が御身躰として大切にされている様子がうかがえる。京都市

毎年7月に京都の八坂神社(祇園さん)と氏子の町々で行われる祇園祭は、絢爛豪華な山・鉾の巡行で知られる日本を代表する夏祭りである。

毎年7月に京都の八坂神社(祇園さん)と氏子の町々で行われる祇園祭は、絢爛豪華な山・鉾の巡行で知られる日本を代表する夏祭りである。鴨川の東にある八坂神社は、素戔嗚尊を祀る神社で、平安時代の貞観18年(876)の創祀と伝える。歴史的には、10世紀末から延暦寺に属する官寺となり、祇園感神院(ぎおんかんじんいん)と呼ばれ、平安京内の三条から五条の辺りを氏子地域としていた。祇園祭は、疫病除けを祈願する御霊祭として始まり、祇園御霊会と呼ばれた

祭礼は、神社から出た神輿(みこし)が御旅所(おたびしょ)に渡御(とぎょ)し、そこで7日間祀られた後に神社に還御(かんぎょ)する形を取っている。その間、氏子や一般の人々が御旅所に参拝し、疫病除けを祈願した。

祭礼は、神社から出た神輿(みこし)が御旅所(おたびしょ)に渡御(とぎょ)し、そこで7日間祀られた後に神社に還御(かんぎょ)する形を取っている。その間、氏子や一般の人々が御旅所に参拝し、疫病除けを祈願した。平安から鎌倉時代にかけては、神輿の渡御や還御に際して馬長(うまおさ)や剣鉾、獅子舞、田楽などの行列が出て、見物客で大いに賑わった

山・鉾の巡行は、町々の成立した室町時代の14世紀から始まった。初めは、将軍の見物に合わせて町が用意する出し物であったが、15世紀には恒例化し、明や高麗などの外国使節も見物した。守護大名も国元に祇園社を勧請し、祇園祭は全国に広がった。

山・鉾の巡行は、町々の成立した室町時代の14世紀から始まった。初めは、将軍の見物に合わせて町が用意する出し物であったが、15世紀には恒例化し、明や高麗などの外国使節も見物した。守護大名も国元に祇園社を勧請し、祇園祭は全国に広がった。鉾は、車付きの移動舞台で、笛や太鼓の囃子に合わせて稚児が舞を披露した。

山には中国の故事や日本の伝説、町内の信仰に因んだ出し物の人形が飾られた。

応仁・文明の乱や天文法華の乱で一時途絶えた時期もあるが、幕府や町々の努力により、その都度復興した

16世紀末に御旅所が、烏丸高辻から四条寺町に移転したことにより、祭りの形は大きく変わった。江戸時代になると下京の祭りとして賑わい、神幸祭の日を前の祭、還幸祭の日を後の祭と呼ぶようになり、家々で屏風などを飾る趣向も始まった。鉾が大型化し、外国製の染織の懸装品が鉾や山の四周を囲み、欄縁(らんぶち)や錺金具(かざりかなぐ)などの工芸品も整い、囃子(はやし)に鉦(かね)も加わった。 近世の京都の町を焼き尽くした数度の大火をも乗り越えて、祭りは続けられた。 19世紀後半には、神仏分離などの諸改革により、神社名、祭神、祭日など祇園祭を取り巻く環境は大きく変化した。例えば、これまで6月7日・14日に営なまれていた祭りは

16世紀末に御旅所が、烏丸高辻から四条寺町に移転したことにより、祭りの形は大きく変わった。江戸時代になると下京の祭りとして賑わい、神幸祭の日を前の祭、還幸祭の日を後の祭と呼ぶようになり、家々で屏風などを飾る趣向も始まった。鉾が大型化し、外国製の染織の懸装品が鉾や山の四周を囲み、欄縁(らんぶち)や錺金具(かざりかなぐ)などの工芸品も整い、囃子(はやし)に鉦(かね)も加わった。 近世の京都の町を焼き尽くした数度の大火をも乗り越えて、祭りは続けられた。 19世紀後半には、神仏分離などの諸改革により、神社名、祭神、祭日など祇園祭を取り巻く環境は大きく変化した。例えば、これまで6月7日・14日に営なまれていた祭りは 、神幸祭が7月17日に、還幸祭が24日に改められた。

、神幸祭が7月17日に、還幸祭が24日に改められた。20世紀になっても戦争や社会の変化、交通事情などにより、祭りが中絶し、存続が難しくなり、山鉾の巡行日や巡行路が変更されるなどの変化を被りながらも、祇園祭は、京都の町衆の祭りとして力強く続けられてきて、21世紀の今日に至っている。(駒札より筆記)

大変な人出に疲れ、休めるところを探して交差点を渡り、大丸に行こうと言うことになった。長刀鉾の会場があり歩道は人で一杯、通り抜けることも出来なく、車道に出て走行中のバス・車にさわるぐらいの所を歩いた

大変な人出に疲れ、休めるところを探して交差点を渡り、大丸に行こうと言うことになった。長刀鉾の会場があり歩道は人で一杯、通り抜けることも出来なく、車道に出て走行中のバス・車にさわるぐらいの所を歩いた

もう一度と外に出たが、人混みと雨が降りそうなので断念。地下鉄で京都駅に向かった